La política exterior estadounidense acaba de exhibir un fenómeno curioso: Donald Trump, líder que edificó su poder sobre la confrontación permanente, comenzó a modular el tono y a recalibrar sus movimientos. No se trata de moderación ni de un giro ideológico profundo. Es, más bien, la reacción de un presidente que entendió que la estrategia de choque permanente tiene un costo interno que ya no puede pagar.

La tregua con China es el mejor ejemplo y la señal más nítida.

Hace tres semanas desde la cumbre con Xi Jinping en Corea del Sur, el republicano dejó en pausa su belicismo arancelario y pactó una tregua: China reanudó compras agrícolas claves –un salvavidas para su base rural– y Washington aflojó restricciones tecnológicas. Lo que durante años fue descrito como un choque inevitable terminó transformándose en un acuerdo de distensión limitada porque la guerra comercial había empezado a castigarlo más a él que a su rival.

La inflación persistente, los cuellos de botella en cadenas de suministro y la fatiga de su propia base rural hicieron evidente que prolongar el conflicto sólo profundizaría el daño. El mandatario aceptó flexibilizar las restricciones tecnológicas no por convicción, sino porque sin esos insumos críticos la industria estadounidense pierde dinamismo, y su narrativa de fortaleza económica se desvanece.

Esa es la clave: cada concesión responde a un cálculo específico de supervivencia política.

La corrección hacia Brasil sigue la misma lógica. Los aranceles al café, la carne y las frutas habían ampliado exactamente aquello que mina su popularidad: el precio de la canasta básica. Al levantarlos o suavizarlos, Trump buscó un alivio directo para el consumidor estadounidense. No es un gesto hacia la diplomacia latinoamericana sino que es un intento de frenar el desgaste electoral.

La reconfiguración interna de su equipo económico también habla de ese cambio táctico. La paulatina marginalización de las figuras más extremas –símbolos de la línea dura comercial– no expresa un abandono del ideario original, sino un reconocimiento de que el halconismo ha dejado de ser rentable.

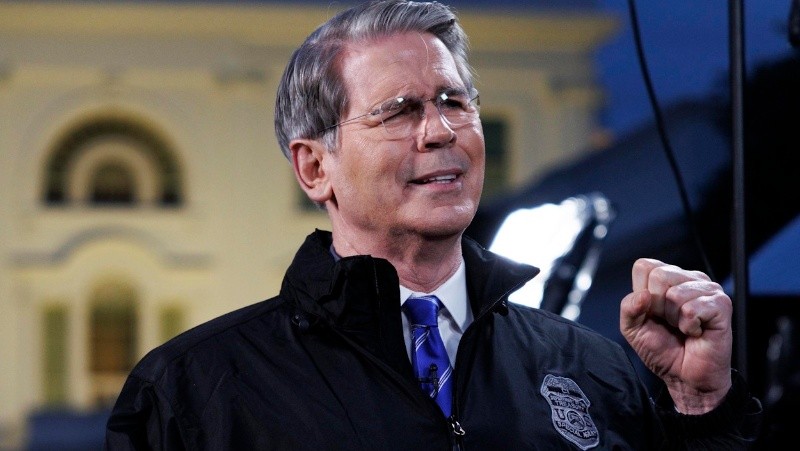

El ex director de Política Comercial y autor intelectual de la guerra arancelaria, Peter Navarro, quedó marginado de la toma de decisiones. En tanto, Landon Heid, nominado a la Subsecretaría de Tecnologías Emergentes en Comercio fue retirado tras calificar el avance tecnológico chino como una “amenaza existencial”. Y figuras de peso como Marco Rubio, secretario de Estado y Scott Bessent, secretario del Tesoro, que sostenían sin matices la narrativa de que “China es débil”, vieron reducido su margen de maniobra.

La Casa Blanca entendió que el dogmatismo arancelario de estos halcones estaba encareciendo la canasta familiar estadounidense, erosionando apoyo electoral y tensionando cadenas de suministro en un momento en que la inflación castiga a los votantes que Trump no puede perder. El pragmatismo no nace de una convicción, sino del costo político de insistir en una estrategia que dejó de producir resultados.

El caso venezolano ilumina también esta mutación. La alternancia entre amenazas militares y gestos de diálogo no es incoherencia: es calibración, una forma de presión mixta que busca maximizar influencia sin entrar en un conflicto regional que podría volverse inmanejable. Trump sabe que la vía económica –petróleo, minería, sanciones moduladas– le ofrece más control y menos costo. No cede ideología sino que ajusta el método.

Aunque el episodio más simbólico llegó en su propio territorio político: la reunión con Zohran Mamdani en Nueva York. El presidente, que había dedicado meses a descalificar al ahora alcalde electo, lo recibió este viernes con la cordialidad de quien entiende el valor del adversario en tiempos de crisis. La maniobra fue mostrar que puede articular soluciones con liderazgos urbanos que manejan la problemática que más desgasta su credibilidad: el costo de vida.

En esa escena hay pragmatismo, pero también una señal de alerta: cuando un presidente necesita absorber capital político ajeno es porque sus propias reservas están en declive.

Ante la presión económica que golpea su base y acentúa una caída en el apoyo público, el norteamericano realizó una corrección táctica hacia afuera con alivios selectivos hacia adentro. Lo inquietante es que nada de esto resuelve las tensiones estructurales del país: la dependencia tecnológica, la fragilidad de las cadenas globales y la polarización interna. Son maniobras útiles, pero transitorias. Paréntesis, no rumbo.

La pregunta es ¿este Donald Trump más pragmático es una versión duradera o un pasaje contingente? ¿Persistirá el realismo cuando las encuestas le devuelvan aire? ¿O reaparecerá el dirigente que prefiere incendiar un tablero antes que compartir una victoria parcial?

Por ahora, gobierna un Trump pragmático. No por voluntad sino por necesidad. Y ese pragmatismo, aunque más funcional para el mundo que su postura de línea dura, sigue siendo volátil. Puede evaporarse tan rápido como llegó. La política internacional debería tomar nota: cuando la moderación nace de la urgencia, nunca es una garantía sino apenas una tregua.